Среди разнообразного оружия, которым бактерии воюют друг с другом, есть так называемые порообразующие белки, или порообразующие токсины. Они встраиваются в клеточную мембрану, формируя в ней пору, через которую в клетку и из клетки начинают двигаться разные молекулы. Управлять такой порой клетка не может, и потому быстро гибнет.

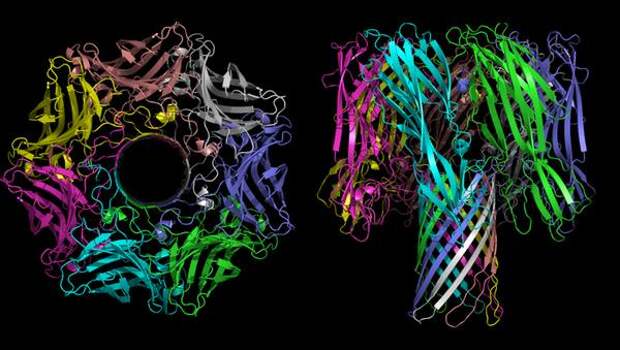

Порообразующие токсины действуют не только на бактерий, и некоторые из таких белков используют, например, против насекомых-вредителей. Кроме того, из них можно делать биосенсоры – молекулярные датчики, которые будут сообщать о том, что через них прошла та или иная молекула. Например, если порообразующий токсин поместить в электрическое поле, то вещества, которые будут проходить через него, будут на это поле действовать, и по изменению тока можно узнать, какая молекула прошла сквозь пору. Таким способом, например, определяют последовательность ДНК: каждый нуклеотид, из которых состоит ДНК, проходя через пору, определённым образом меняет её проводимость. В статье, которую опубликовали в Nature Communications исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) при участии Елены Буглаковой из Сколковского института науки и технологий, речь идёт об одном из таких токсинов – аэролизине, который синтезирует бактерия Aeromonas hydrophila. Особенность аэролизина в том, что он образует очень узкие поры, которые позволяют различать молекулы с большей точностью, чем другие известные токсины. Авторы работы анализировали структуру белка, заменяя в нём разные аминокислоты и проверяя, как это повлияет на его способность пропускать разные вещества. Аминокислоты сначала заменяли в модели белка, а потом и в настоящем белке, внося мутации в его ген. Затем мутантный белок вводили в двойной слой фосфолипидов, имитирующий мембрану, и пропускали через пору пептиды, ионы и ДНК. В результате удалось понять, как именно пропускная способность аэролизина зависит от электростатических взаимодействий и диаметра его поры, что в перспективе позволит создать на основе аэролизина эффективные молекулярные датчики, пригодные для решения самых разных биотехнологических задач. По материалам пресс-службы Сколковского институт науки и технологий.

Свежие комментарии